PHOTO

Di seguito riportiamo la Memoria inviata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sul ruolo dell'energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione.

L’opzione nucleare presenta costi e rischi molto elevati, ha tempi di realizzazione incompatibili con quelli dell’azione climatica, enormi problemi di localizzazione e di accettazione sociale, di dipendenza e quindi insicurezza energetica nazionale e non rispetta l’esito dei due referendum in materia. Inoltre, è una tecnologia ad alta intensità idrica, incompatibile con la crescente crisi idrica del nostro Paese.

100% rinnovabili – già oggi esistono ore dell’anno in cui le rinnovabili coprono l’intera domanda e se al momento le rinnovabili da sole non bastano, questa affermazione ha i giorni contati grazie al rapido sviluppo tecnologico (accumuli, reti intelligenti, twin transition, flessibilità, ecc.). “La ricerca sui sistemi 100% rinnovabili è cresciuta notevolmente negli ultimi tempi e molti studi ne hanno dimostrato la fattibilità. Diversi lavori e rapporti internazionali dimostrano che la decarbonizzazione del sistema elettrico è già economicamente sostenibile”. Questa frase è tratta da un recente studio dei professori Lorenzo Mario Pastori e Livio De Santoli che hanno analizzato diverse configurazioni per raggiungere un sistema energetico al 100% rinnovabile in Italia entro il 2050. Lo studio dimostra la fattibilità tecnica ed economica di un sistema di energia 100% rinnovabile in Italia, segnalando l’importanza di un’attenta pianificazione energetica complessiva che tenga conto e integri le esigenze di tutti i settori, riscaldamento, trasporti, industria, compresi i settori hard to abate. La pianificazione, da affrontare in un processo di partecipazione democratica, è uno dei cardini delle politiche di Giusta Transizione. Un concetto, quest’ultimo, completamente assente nell’agenda di Governo. La transizione ecologica è una grande opportunità di sviluppo e occupazionale ma deve essere guidata da politiche di Giusta Transizione: pianificazione, contrattazione con le parti sociali, politiche industriali, creazione di nuova e buona occupazione, blocco dei licenziamenti, protezione sociale, riqualificazione e formazione, ecc. Per ulteriori approfondimenti sul tema della Giusta Transizione alleghiamo il testo CGIL al tavolo di lavoro con il MASE sugli aspetti occupazionali del PNIEC.

Questione nucleare:

Problema democratico – un disegno di Legge non può cancellare l’esito dei due referendum ignorando la volontà popolare espressa contro il nucleare.

Tempi incompatibili con quelli dell’azione climatica – Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato a livello globale e il primo in cui è stato superato l'incremento medio globale di 1.5°C. Questo obiettivo di non superare la soglia di 1.5° è ancora alla nostra portata ma è necessario ridurre le emissioni a livello globale di almeno il 42% entro il 2030, i paesi occidentali che hanno una maggiore responsabilità storica e pro-capite in termini di emissioni e le capacità tecnologiche e finanziarie devono fare di più e più in fretta. Stiamo andando nella direzione opposta. A livello globale le emissioni nel 2023 sono cresciute dell'1,3% rispetto al 2022, i consumi energetici sono cresciuti del 2% e potrebbero crescere ulteriormente nei prossimi anni a causa dei crescenti consumi dei dati center. Le conseguenze del cambiamento climatico sono gravissime anche per l’Italia. Il Climate Risk Index 2025 pubblicato da Germanwatch, classifica l’Italia al 3° posto fra i paesi più colpiti nel 2022 soprattutto per il suo alto numero di vittime assolute e relative. “Il numero di incendi boschivi entro la fine di giugno 2022 era tre volte la media. La temperatura di Roma ha raggiunto i 40,8 °C il 28 giugno, un record per quel periodo. A luglio, 16 città, tra cui Roma, sono state poste in stato di allerta rosso, l'allerta per ondata di calore più alta del Paese, per avvertire di gravi rischi per la salute. È stato dichiarato lo stato di emergenza in cinque regioni settentrionali in risposta a una grave siccità nella Pianura Padana, la peggiore degli ultimi 70 anni, e in seguito in Toscana. Gli scienziati hanno concluso che la siccità del fiume Po del 2022 è stata la peggiore degli ultimi due secoli e molto probabilmente è stata innescata dal riscaldamento globale. Sono state stimate più di 18.000 morti correlate all'ondata di calore in Italia (dati del Centre for Research on the Epidemiology of Disasters 2024)”. I tempi per agire sono strettissimi. Dobbiamo ridurre le emissioni del 55% entro in 2030 e del 90% entro il 2040, rispetto al 1990, questi obiettivi sono stati confermati anche nella comunicazione “Bussola per la competitività” della Commissione europea. Questi tempi sono incompatibili con l’ipotesi nucleare semplicemente perché gli SMR di III generazione, gli AMR di IV generazione e la fusione oggi non esistono sul mercato, e non sappiamo quando saranno disponibili, certamente non potranno essere operativi in Italia nei prossimi 5-15 anni. Il ministro Pichetto Fratin ha escluso più volte l’ipotesi di grandi centrali. In ogni caso anche questi impianti hanno tempi di costruzione molto lunghi. Per esempio, l’impianto di Olkiluoto in Finlandia ha richiesto 18 anni per essere realizzato e in Italia i tempi della realizzazione devono attendere quelli di approvazione di un eventuale quadro normativo che consenta il ritorno del nucleare, si andrebbe ben oltre il limite del 2040.

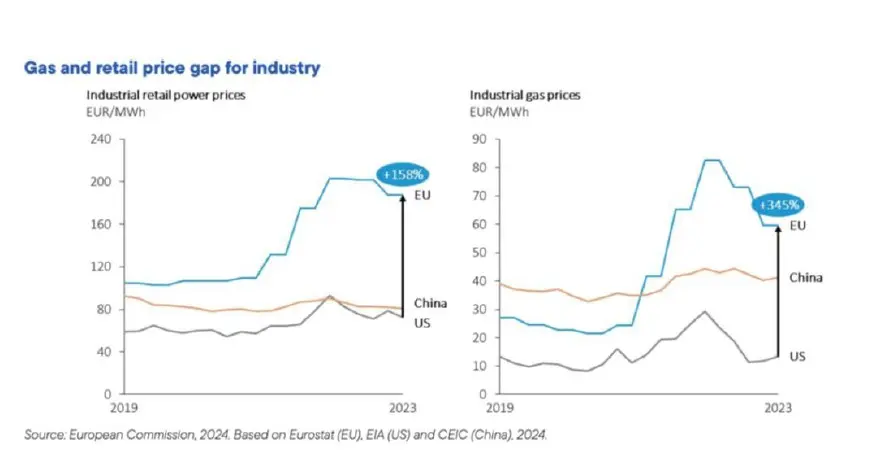

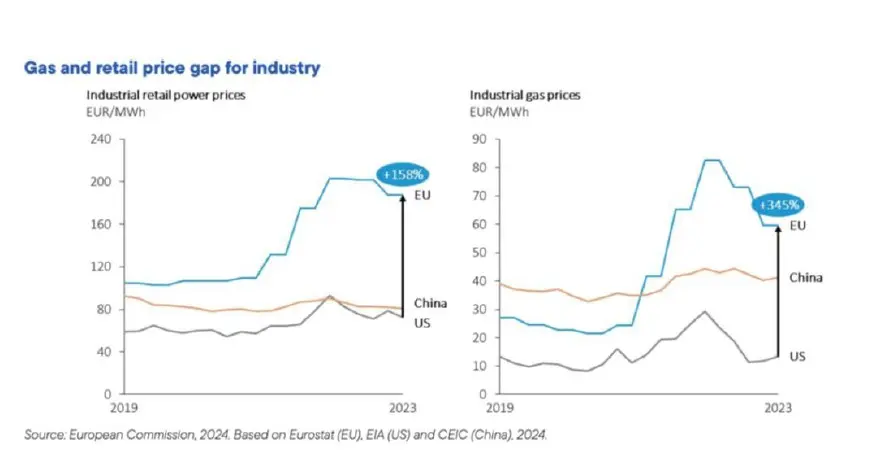

Costi elevati – l’AIE (Agenzia Internazionale per l’Energia) ha stimato che in Europa nel 2023 il costo della generazione elettrica prodotto da nuove centrali nucleari sia stato di 170 $/MWh a fronte di un costo di 50 $/MWh del fotovoltaico e di 60 $/MWh per l’eolico onshore e di 205 delle centrali termoelettriche a ciclo combinato e che la convenienza economica delle rinnovabili si confermerà anche negli scenari al 2030 e al 2050. I costi di realizzazione degli impianti nucleari è un dato storico, negli USA i costi finali hanno storicamente superato quelli preventivati tra le 2 e le 4 volte. Inoltre, le valutazioni economiche del nucleare sono spesso sottostimate perché non tengono conto dei costi elevati del decommissioning e della gestione delle scorie nucleari. In Francia recentemente la Corte dei conti ha fermato la realizzazione di nuovi impianti EPR2 a causa dei costi in continua crescita e dei tempi incerti di realizzazione. Per gli SMR i costi del MWh ora prodotto saranno sicuramente più elevati per una questione di economia di scala. Per maggiori approfondimenti sui costi del nucleare rinviamo al rapporto allegato “I costi del nucleare”, presentato dal network 100% rinnovabili a cui la CGIL aderisce. I prezzi dell’energia in Europa sono 2-3 volte superiori a quelli degli Stati Uniti e della Cina. La causa è l’incidenza dei prezzi del gas che sono 4-5 volte più alti.

“La decarbonizzazione deve essere vista come un'opportunità per l'Europa, sia per assumere un ruolo di guida nelle nuove tecnologie pulite e nelle soluzioni per l’economia circolare, sia per spostare la produzione di energia verso fonti energetiche pulite sicure e a basso costo, di cui l'UE ha una generosa dotazione naturale”. Rapporto Draghi

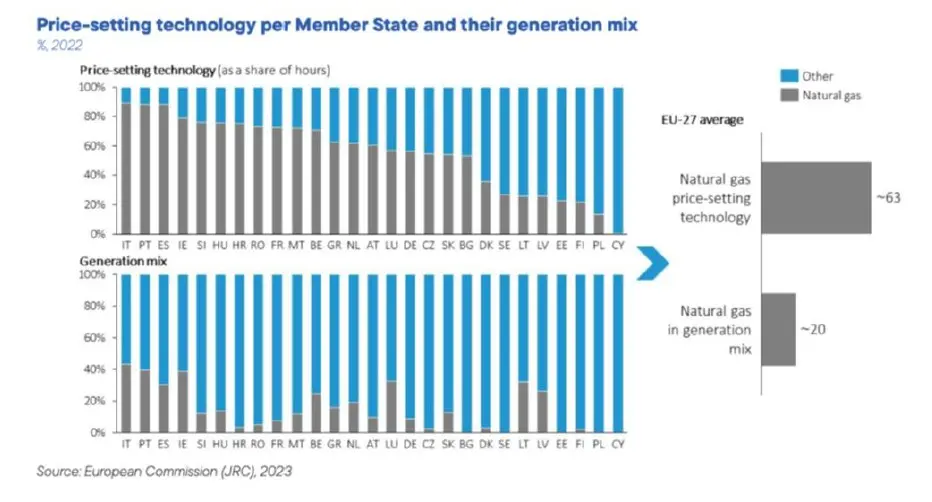

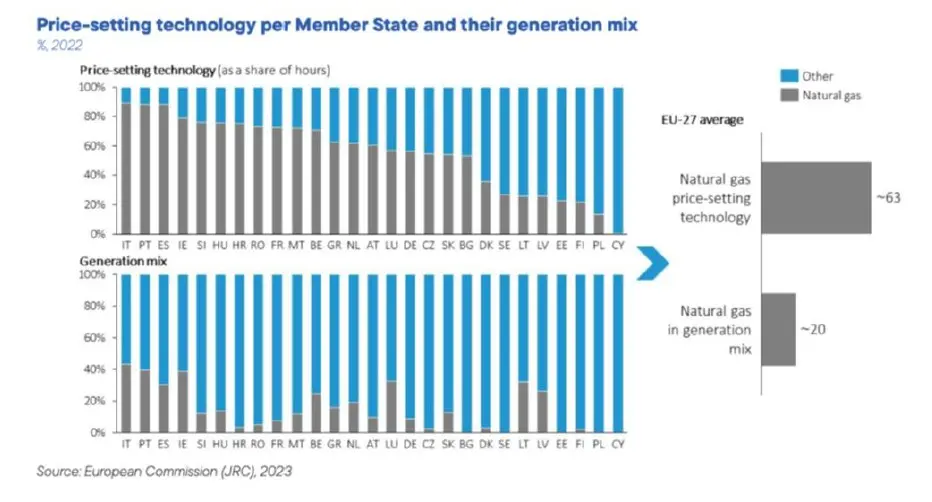

Nel problematico quadro europeo, l’Italia è il Paese con la maggiore dipendenza dal gas nel mix di generazione elettrica (superiore al 40%) e questo determina prezzi dell’energia elettrica più elevati dei paesi europei con cui ci confrontiamo, a partire da Francia e Germania. Questo perché il costo marginale dei cicli combinati (alimentati a gas naturale) è superiore a quello delle centrali nucleari della Francia e delle centrali a carbone della Germania. Le regole del mercato europeo dell’energia, basate sul meccanismo del prezzo marginale, non consentono di disaccoppiare completamente il prezzo delle rinnovabili da quello più alto e volatile delle fonti fossili ma i dati della Spagna e della Germania ci dimostrano che, se le rinnovabili crescono oltre una certa soglia (60%), in certe ore riescono a coprire completamente il fabbisogno elettrico senza ricorrere all’utilizzo del gas, che non entra quindi nel meccanismo del prezzo marginale, riducendo sostanzialmente il prezzo dell’energia, che si abbassa conseguentemente del 30-40%.

Gli alti costi energetici costituiscono un grave problema sia per i singoli utenti (cresce la povertà energetica), che per la competitività delle imprese italiane, pertanto accelerare la transizione energetica verso un sistema 100% rinnovabili deve essere una priorità per il nostro Paese.

Rischi elevati – i piccoli reattori modulari di cui si parla in Italia, non sono ancora in commercio, in ogni caso dal punto di vista tecnico presentano gli stessi problemi del nucleare tradizionale anche per quanto riguarda la sicurezza e la gestione delle scorie. Relativamente alla sicurezza, oltre agli incidenti, vanno considerati anche il rischio attentati, con conseguente militarizzazione delle numerose aree in cui sarebbero installati i tanti piccoli reattori e i rischi collegati alla movimentazione del combustibile radioattivo e delle scorie.

Problemi di localizzazione e accettazione sociale – il 95% del territorio nazionale è a rischio idrogeologico elevato e l’Italia ha una pericolosità sismica medio-alta per frequenza e intensità dei fenomeni. A questo si aggiunge il problema dell’inaccettabilità sociale legata alla percezione del rischio, la tutela del paesaggio e l’incompatibilità con altre attività economiche. Questi e altri fattori hanno reso ad oggi impossibile individuare un sito in cui realizzare il deposito unico per i rifiuti radioattivi. Gli scenari definiti dal PNIEC prevedono che al 2050 l’energia nucleare dovrà coprire fra l’11e il 22% della domanda, corrispondenti a 8-16 GW di capacità installata. Ipotizzando SMR con una capacità di 100 MWe, sarebbe necessario installare dagli 80 ai 160 reattori, individuando altrettante aree, idonee e sicure, in cui le comunità locali accettino di accoglierli. Una cosa praticamente impossibile. D’altra parte, è inaccettabile la proposta del presidente di Confindustria Orsini che propone di installare i reattori nelle aziende, qualora ci fossero problemi con i sindaci, suggerendo l’idea per cui dietro il cancello delle fabbriche non vige più il rispetto delle leggi, delle procedure autorizzative e delle regole democratiche del Paese.

Sicurezza energetica - l’Italia non possiede né il combustibile né le tecnologie nucleari. Una ipotetica scelta nucleare costituirebbe una nuova forma di dipendenza, con connessi problemi di disponibilità, rischi per la sicurezza energetica nazionale e volatilità dei prezzi legati alle dinamiche di mercato, agli andamenti geopolitici e alla speculazione finanziaria. Vale la pena ricordare a questo proposito che la produzione mineraria di uranio è concentrata per il 43% in Kazakistan, che fra i sei paesi maggiori produttori di uranio c’è la Russia, che il prezzo dell’uranio è cresciuto del 137% nel periodo 2021-2025 e che dei 31 reattori avviati dall’inizio del 2017, tutti tranne 4 sono di progettazione russa o cinese.

CONCLUSIONI

Il nucleare non è la soluzione per la decarbonizzazione dell’Italia. I vari provvedimenti del Governo in materia di clima e energia, fra cui PNIEC, PNRR rivisto, REPowerEU, decreto 57/2023 (così detto “decreto Rigassificatori”), decreto energia, Piano Mattei, comprese le ipotesi di ritorno al nucleare, fanno emergere chiaramente un’impostazione regressiva e una linea politica che guarda pericolosamente al passato e che risponde alle logiche di lobbies fossili e nucleari anteponendole alle esigenze di contrasto al cambiamento climatico, sicurezza energetica nazionale, riduzione dei costi. Anche in considerazione del contesto geopolitico in continua e pericolosa evoluzione, della crisi industriale che ha segnato il 23° mese consecutivo di calo della produzione e della povertà energetica che colpisce 2.4 milioni di famiglie, il nostro Paese deve agire, con rapidità e determinazione, per accelerare la decarbonizzazione di tutti i settori economici. Dobbiamo spingere sul risparmio, l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, la ricerca e lo sviluppo delle produzioni a zero emissioni, riducendo così la dipendenza energetica e tecnologica del Paese e il conseguente aumento dei prezzi legato all’instabilità e alla speculazione. La strategia energetica deve essere completamente rivista, provvedendo all’attivazione di un percorso di partecipazione democratica e politiche di Giusta transizione per pianificare la transizione a un sistema 100% rinnovabili in tutti i settori, mettendo in campo investimenti, politiche industriali e fiscali, misure per evitare impatti sociali ed occupazionali negativi, creazione di nuova e buona occupazione. Il Governo non può ulteriormente sfuggire a un confronto con le parti sociali che – a partire dagli impegni assunti nella “Risoluzione relativa a una giusta transizione verso economie e società ambientalmente sostenibili per tutti” adottata nell’ambito della 111° ILC 2023 – definisca modalità di governance partecipata, piani, misure e risorse per una giusta transizione.

→ Tavolo presso il Mase su Pniec del 6 maggio 2024